By Hannah

18.08.2025

KI-Transformation: Was zählt, ist das Aha – nicht die API.

KI spart Zeit. KI spart Geld. Und KI wird bleiben.

Das Potenzial ist offensichtlich: Überall dort, wo Prozesse sich wiederholen, Daten in hoher Qualität und ausreichender Menge vorliegen, übernimmt künstliche Intelligenz zuverlässig und effizient. Automatisierung, Textgenerierung, Bilderkennung, Vorhersagemodelle – viele Anwendungsfelder sind längst erprobt und liefern messbaren Mehrwert.

Doch so klar die technischen Vorteile sind – genauso klar ist auch: Ohne den Menschen funktioniert der Wandel nicht.

Es reicht nicht, eine KI einzuführen. Man muss auch die Menschen befähigen, sie sinnvoll zu nutzen. Die entscheidende Frage lautet daher: Wie nehmen wir unsere Mitarbeitenden auf eine Weise mit, die motiviert, nicht überfordert – und echte Transformation ermöglicht?

Wer den Menschen nicht einbindet, riskiert das Gegenteil von Fortschritt.

Während auf C-Level-Ebene die Begeisterung für generative KI wächst – über 75 % der Führungskräfte nutzen sie laut BCG-Studie mehrmals pro Woche (1) –, stagniert der regelmäßige Einsatz an der Basis: Nur rund die Hälfte der Mitarbeitenden verwendet KI überhaupt im Arbeitsalltag. Und selbst wenn – oft bleibt die Nutzung im Verborgenen. Shadow AI ist längst Realität: Tools werden ausprobiert, ohne Einbindung der IT, ohne Governance, ohne Schutzmaßnahmen. Das erzeugt Risiken für Sicherheit, Qualität und Vertrauen.

Gleichzeitig klafft eine Wahrnehmungslücke: Zwei Drittel der Entscheidungsträger glauben, ihre Belegschaft verstehe, wie KI funktioniert. Doch tatsächlich ist das Gegenteil der Fall – 66 % der Mitarbeitenden geben an, die Funktionsweise von KI nicht wirklich zu verstehen (2).

Die Folge: Unsicherheit, Überforderung, Skepsis.

Nur etwa ein Drittel fühlen sich laut der Studie „AI at Work 2025“ der BCG auf den Einsatz von KI vorbereitet (1). Viele wissen nicht, wo oder wie sie starten sollen. Und selbst dort, wo KI bereits eingeführt wurde, entstehen neue Belastungen: Prozesse werden komplexer, Entscheidungen und Verantwortung wandern ab. Automatisierung kann entlasten – aber auch entmündigen. „De-Skilling“, also der Verlust von Fähigkeiten, ist ein reales Risiko, wenn Wissen nicht mehr gebraucht wird. Manche empfinden das als Befreiung, andere als Kontrollverlust.

Ohne echte Einbindung führt der Wandel zu Frust, nicht zu Fortschritt.

Hürden: Warum KI-Initiativen oft ins Leere laufen

Auch das Whitepaper "KI-Strategie: Leitfaden zur Entwicklung und Implementierung" von statworx macht deutlich: Der Erfolg von KI hängt nicht nur von Technologie ab, sondern vor allem von den Menschen, die sie entwickeln und anwenden (3). „People, Skills & Culture“ zählt zu den sechs zentralen Handlungsfeldern einer wirksamen KI-Strategie – und ist zugleich eines der am häufigsten unterschätzten. Fehlende Datenkompetenz, unklare Rollen und Verantwortlichkeiten, Silodenken, mangelnde Führungskompetenz im Umgang mit KI sowie diffuse Ängste um Arbeitsplatzsicherheit gehören zu den typischen Stolpersteinen. Ohne eine Kultur, die datenbasierte Entscheidungen fördert, Mitarbeitende einbindet und Veränderung als Chance begreift, bleiben selbst ambitionierte KI-Projekte wirkungslos.

Viele Unternehmen gehen technikgetrieben in die KI-Transformation – und scheitern genau an diesen strukturellen und kulturellen Hürden. Einer der zentralen Stolpersteine ist fehlende Sichtbarkeit: KI wird eingeführt, ohne klar zu kommunizieren, wo und wie sie konkret im Einsatz ist. Das erzeugt ein Klima der Unklarheit, das produktive Nutzung verhindert. Wer nicht erkennt, dass KI bereits Teil seiner Arbeit ist, kann auch keine Erfahrungen sammeln – geschweige denn Vertrauen aufbauen.

Ein weiteres Problem liegt in der Unschärfe des Begriffs KI selbst. Selbst in Fachkreisen gibt es keine einheitliche Definition. Für viele Mitarbeitende bleibt der Begriff entweder zu technisch oder zu aufgeladen. Das macht es schwer, sich damit zu identifizieren – geschweige denn, daraus Nutzen abzuleiten.

Fehlende Führung verschärft die Situation zusätzlich. Viele Führungskräfte sind selbst unsicher im Umgang mit KI, fühlen sich nicht verantwortlich oder delegieren die Aufgabe an IT-Teams. Es fehlt an klarer Haltung und Orientierung. Dort, wo es keine Führung gibt, entsteht auch keine Veränderung.

Dazu kommt: Veränderung wird oft als technische Umstellung behandelt – nicht als kultureller Prozess. Mitarbeitende werden informiert, aber nicht einbezogen. Es wird trainiert, aber nicht verstanden. Es wird eingeführt, aber nicht begleitet. Diese Disconnects führen zu Frustration – nicht aus Widerstand, sondern aus Mangel an echtem Dialog.

Und schließlich: Die Infrastruktur selbst ist in vielen Organisationen nicht vorbereitet. Systeme sind nicht integriert, Daten nicht konsistent, Verantwortlichkeiten nicht geklärt. Fachabteilungen und KI-Teams sprechen nicht dieselbe Sprache. Das technische Fundament fehlt – und damit die Basis, auf der Mitarbeitende lernen und experimentieren könnten.

Obwohl diese Hürden oft nicht auf den ersten Blick sichtbar sind, halten sie Unternehmen von nachhaltiger Weiterentwicklung ab. Und oft verhindern sie nicht die Einführung von KI, sondern deren sinnvolle Nutzung.

Drei Wege zur Lösung – aber nur gemeinsam wirksam

Wer KI erfolgreich im Unternehmen verankern will, braucht mehr als einen guten Plan – er braucht einen mehrdimensionalen Ansatz, der Struktur, Beteiligung und Kultur verbindet. Drei Perspektiven erweisen sich in der Praxis als besonders wirksam – vor allem in Kombination:

1. Bottom-up: Mit echten Erfahrungen überzeugen

Mitarbeitende sind nicht das Ziel der Transformation – sie sind ihr Motor. Deshalb müssen sie nicht nur informiert, sondern eingebunden werden. Das gelingt, wenn der Zugang niedrigschwellig ist: Workshops, in denen Mitarbeitende KI-Tools ausprobieren, eigene Anwendungsfelder entdecken und praktische Aha-Momente erleben, wirken oft mehr als jede strategische Präsentation. Entscheidend ist, dass alle Zielgruppen abgeholt werden – erfahrene Fachkräfte ebenso wie Digital Natives. Besonders wirkungsvoll: interdisziplinäre Formate, in denen Perspektiven geteilt und Vorurteile abgebaut werden. Ein Beispiel aus der Praxis ist der Einsatz von Community-Ansätzen im Softwareengineering: Formate wie Peer-Learning, Tech-Talks oder interne Meetups schaffen Raum für Austausch und bauen Hürden ab – von Entwickler:in bis Product Owner.

Kleine Pilotprojekte, bei denen Teams gezielt eigene Ideen mit KI umsetzen dürfen, stärken zudem das Vertrauen in die Technologie und zeigen konkrete Vorteile auf. Eine weitere Maßnahme: AI-Sprechstunden oder „Ask-Me-Anything“-Formate, in denen Beschäftigte niederschwellig Fragen stellen können.

2. Top-down: Klarheit, Ressourcen, Haltung

Gleichzeitig braucht es Führung, die nicht nur von KI spricht, sondern sie aktiv vorlebt. Das bedeutet: Vision formulieren, Budgets sichern, Ziele festlegen – aber auch Erwartungen kommunizieren. Wer will, dass Mitarbeitende anfangen, in KI zu denken, muss Räume dafür schaffen – ohne Zeitdruck, aber mit Richtung.

Dazu gehört auch ein realistischer Blick auf den Ressourceneinsatz. Viele Unternehmen erwarten schnelle Ergebnisse – aber stellen kaum Mittel bereit. In der Praxis zeigt sich: Die Ausgaben schwanken extrem. Manche investieren Millionen Euro, andere starten mit weniger als 40.000 €. Dabei gilt: Wer Wirkung erwartet, muss zuerst investieren. Die Komplementarität zwischen Menschen und Technologie kann langfristig Prozesse effizienter machen und Kosten senken – aber das passiert nur, wenn vorher professionell aufgebaut wird: mit technischer Infrastruktur, Datenstrategie, Weiterbildung und Change Management. Ohne ausreichende und richtig allokierte Budgets bleibt die beste Strategie Theorie.

Das kann durch klare Zeitbudgets für Weiterbildung, interne Lernziele, oder die Verankerung von KI-Kompetenz in Zielvereinbarungen unterstützt werden. Führungskräfte, die eigene Lernprozesse sichtbar machen – etwa durch interne Erfahrungsberichte oder Mentoring – senden das wichtigste Signal: Wir lernen alle dazu. Dabei sollte Führung nicht nur strategisch sein, sondern operativ unterstützend: greifbar, zugänglich, lernbereit

3. Strukturell: Transformation braucht ein System

KI lässt sich nicht „on top“ einführen. Sie verändert Prozesse, Rollen, Erwartungen – und braucht deshalb ein stabiles System. Dazu gehören klare Zuständigkeiten, eine belastbare Datenstrategie, regelmäßige Feedbackzyklen und Formate für organisationsweites Lernen. Wiederkehrende Lernformate, z. B. monatliche oder quartalsweise Skill-Updates, helfen, Wissen aktuell zu halten. Wichtig ist auch, KI nicht als einmaliges Projekt zu sehen, sondern als kontinuierliche Kompetenzentwicklung – gestützt durch interne Communities, Lernplattformen und eine offene Fehlerkultur. Pilotprojekte können erste Erfolge zeigen, aber ohne Struktur versanden sie schnell. Ein transparentes Change Management, das nicht nur auf Kommunikation, sondern auch auf Beteiligung und Weiterentwicklung setzt, ist entscheidend. Nur wenn Fortschritt sichtbar gemacht wird – in Form von Lernerfolgen, Initiativen oder konkreten Verbesserungen – entsteht Dynamik.

Bottom-up, Top-down und systemische Strukturen greifen nur im Zusammenspiel. Fehlt eine dieser Ebenen, bleibt die KI-Einführung Stückwerk. Erst gemeinsam schaffen sie die Grundlage für wirksame, nachhaltige Veränderung. Dieses Zusammenspiel ist kein Zufall – das sogenannte Dual-Adoption-Modell, das auf die parallele Aktivierung von Führung und Mitarbeitenden setzt, hat sich in der Praxis bereits als besonders wirkungsvoll erwiesen.

Fazit: Transformation ist kein Tool, sondern eine Haltung

Die Einführung von KI ist technisch oft machbar – kulturell aber eine echte Herausforderung. Sie betrifft nicht nur Prozesse, sondern Rollen, Routinen und Identitäten. Wer dabei nur auf Tools oder Einzelinitiativen setzt, verpasst das eigentliche Potenzial: die Chance, Organisationen lernfähiger, agiler und menschenzentrierter zu machen.

Erfolgreiche KI-Transformation braucht mehr als Technologie. Sie braucht Klarheit von oben, Beteiligung von unten und Strukturen, die Fortschritt ermöglichen. Mitarbeitende müssen verstehen, wofür KI steht, was sie verändert – und wo sie nützt. Dafür braucht es Raum, Vertrauen und die Bereitschaft, auch Unsicherheiten auszuhalten.

Wer seine Mitarbeitenden nicht überredet, sondern befähigt – wer nicht nur erklärt, sondern zeigt – wird erleben, dass der Wandel nicht gegen, sondern mit den Menschen gelingt. KI ist kein Ersatz für menschliche Arbeit. Aber sie wird zum Werkzeug – wenn wir sie gemeinsam gestalten.

KI ist kein Tool. Sie ist ein neuer Möglichkeitsraum. Wer diesen Raum strukturiert erschließen will – technologisch, organisatorisch und menschlich –, braucht mehr als Tools: Er braucht ein Betriebssystem für Veränderung. Wir helfen, es zu bauen.

(1) Boston Consulting Group (2023): AI at Work 2025.

(2) Forrester Digital & Consumer Research Group (2023): A Human-Centered Approach to AI in the Workplace.

(3) statworx (2024): KI-Strategie: Leitfaden zur Entwicklung und Implementierung.

Digitale Transformation

KI

People & Culture

Weitere Beiträge

Viele Produktideen scheitern, weil sie an den tatsächlichen Bedürfnissen der Nutzer:innen vorbeigeplant werden. Product Discovery ermöglicht es Teams, den Problemraum genau zu verstehen, Ideen systematisch zu generieren und früh zu validieren. Durch cross-funktionale Teams, iterative Tests und enge Verzahnung von Discovery und Delivery können Produkte entwickelt werden, die sowohl Kund:innen begeistern als auch strategisch zum Unternehmenserfolg beitragen. So wird Nutzerzentrierung nicht nur Ziel, sondern gelebte Praxis.

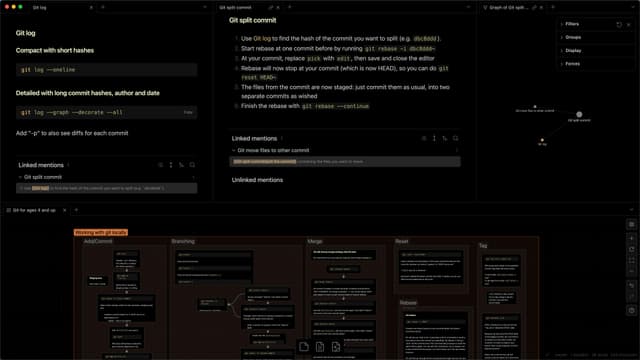

If you use Git via the terminal, here's a quick tip that might make your workflow easier.

I'm now two years into my note-taking experiment: having a single digital place where I can comfortably think about, formulate and interconnect anything I learn.